That is the kind of hero I can be sometimes.

Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut [10’]

Stanley Kubrick a travaillé avec le scénariste Frédéric Raphaël sur l’adaptation du roman d’Arthur Schnitzler Traumnovelle[1], afin d’aboutir au scénario du film Eyes Wide Shut. Afin de comprendre le processus qui les a guidés tout d’abord du roman au scénario puis du scénario au film, il nous faut passer par une brève définition de la notion d’adaptation et des questions que posent ce travail. Nous verrons ensuite le rapport de Kubrick à cette notion, en appliquant ce qui a été trouvé sur son travail en général au film qui nous intéresse ici. Enfin, nous nous pencherons plus particulièrement sur l’originalité d’Eyes Wide Shut en interrogeant le travail d’adaptation par l’intermédiaire de deux scènes.

I ‘‘adaptation’’

Le travail de l’adaptation consiste à faire passer une œuvre d’un média à un autre ; généralement, ce passage s’exécute à partir d’un texte qui devient film – on peut aussi voir des adaptations de vies (biopic) ou de pièces de théâtre. Ce travail peut s’exécuter sous plusieurs formes qui ont interrogé les critiques depuis la création du cinéma. Pour un bref historique, nous ne retiendront que deux ouvrages.

Le premier est l’article d’André Bazin, intitulé « pour un cinéma impur ; Défense de l’adaptation » parut en 1952. Il y décline trois penchants de l’adaptation que sont la fidélité (avec l’adaptation du journal d’un curé de campagne de Bernanos par Robert Bresson), l’adaptation (prenant ici l’exemple de celle de pour qui sonne le glas d’Hemingway par Sam Wood, filmé dans un style qui correspond à n’importe quel film d’aventure) et la libre transposition (prenant ici des films du type de Citizen Kane qui n’auraient pu exister sans James Joyce ni Dos Passos). C’est sur cette classification que se sont appuyé de nombreux critiques postérieurs, français ou anglo-saxons.

Outre Manche et outre Atlantique, ces critiques, si elles admettent la base proposée par André Bazin, restent septiques quand au fait qu’elles soient formellement cloisonnées. C’est ainsi qu’est sorti des presses en 2007 Film Adaptation and its Discontents: from Gone with the Wind to The Passion of the Christ, écrit par Thomas Leitch. Il reprend les thermes présenté par Bazin et les développe dans une dizaine de sous catégories qui peuvent, cette fois, s’entrecroiser. Il présente une catégorie ‘‘glorification de l’ouvrage initial’’, ce qui amène des choix esthétiques et formels, une seconde nommée ‘‘ajustement’’, où l’adaptation d’un texte en film oblige à des modifications tant sur la forme que sur le fond, une troisième ‘‘limitation néo-classique’’, où l’œuvre originale est réarrangée, puis ‘‘la révision’’ où sont créés des anachronisme par une modernisation du texte, suivis de ‘‘la colonisation’’ où des éléments totalement absents de l’œuvre originale sont ajoutés, etc.[2]

Ces notions s’entremêlent dans la filmographie de Stanley Kubrick, et elles serviront pour l’étude du processus d’adaptation de Eyes Wide Shut, en troisième partie. Tout d’abord, nous devons comprendre les ‘‘marottes’’ de Stanley Kubrick sur chacune de ces adaptations, afin de pouvoir en faire abstraction ensuite, dans l’étude du film proprement dit.

II. Kubrick et ses adaptations

Hormis Le baiser du tueur, Kubrick n’a réalisé que des adaptations, aidé par des scénaristes ou romanciers confirmés. Greg Jenkins a étudié la façon dont il a adapté trois récits dans l’ouvrage Stanley Kubrick and the Art of Adaptation: Three Novels, Three Films, paru en 1997. Il a analysé Lolita, The Shining, et Full Metal Jacket. Il en a conclu que Kubrick utilisait onze ‘‘marottes’’ qui faisait que l’adaptation différait du texte de base. Observons-en quelques-unes :

Tout d’abord, du roman au scénario, Kubrick réécrit l’histoire (ce qui d'un point de vue technique n'a rien d’anormal). Dans le cadre qui nous intéresse, Schnitzler place son récit à Viennes en 1925 et Kubrick le déplace à New York en 1999 : des aménagements sont obligatoires, afin de conserver une cohérence pour le spectateur. Parmis les coutumes qui ont évoluées, celle du téléphone est un point marquant, puisque l’on a plus besoin d'envoyer quelqu’un faire la commission. "A quelques exceptions près", nous dit Jenkins, "réécrivant l’histoire, Kubrick a tendance à simplifier la trame narrative". Il donne l’exemple de Lolita ou le personnage d’Humbert Humbert ne côtoie dans le film que la protagoniste et sa mère, tandis qu’il fréquente beaucoup plus de femmes dans le récit de Nabokov, ou celui de The Shining où il montre que Jack n’est plus l’homme compliqué et frustré, en contradiction permanente avec lui-même et le monde qu’il crée, mais un écrivain que seul l’hôtel hanté transforme en meurtrier. Traumnovelle parle du rapport à la fidélité, mais Kubrick a coupé un certain nombre d’éléments, ce qui ‘‘réduit’’ l’histoire à une relation entretenue entre le fantasme et la réalité, voir, selon Charles Bane[3], un rêve total. Cette réduction répond à un objectif autre de Stanley Kubrick, car, au travers de ce nouveau thème, il réfléchit en prenant une autre voie que celle proposée par Schnitzler.

Ainsi, comme il a été mentionné au paragraphe précédant et en toute logique avec la simplification du récit, Kubrick efface des scènes du texte original, des personnages, voir des dialogues. Cette affirmation se révèle d’autant plus vraie que le récit de 1925 raconte l’errance d’un homme dans Viennes et ses environs : supprimer des scènes revient à supprimer des personnages, et actualiser l’histoire en 1999 revient là encore à modifier et ou supprimer des dialogues ‘‘datés’’.

Kubrick, ajoute Jenkins, propose des héros plus vertueux et des antagonistes plus pervers. Comme il a coupé des passages du texte, par exemple ce qui s’était passé « l’été dernier » et qui invoquait Fridolin et un flirt, ce personnage, désormais Bill, apparait en toute logique moins déviant, donc plus vertueux.

En contre partie, il faut définir l’antagoniste dans ce film, car il est à priori difficile à cerner. Ce dernier peut être Alice, ou la suite de personnes que Bill croise dans son errance. L’homme au masque vêtu de la cape rouge est-il plus pervers que Ziegler ou la prostituée Domino plus pernicieuse que Nightingale ? Ceci est difficile à définir, puisqu’il n’appartient qu’à Bill de se fourrer dans des guêpiers et de tomber de Charybde en Scylla – avant d’en réchapper à chaque fois de justesse. Comme Fridolin dans le livre, Bill est le seul maître de sa destiné. Cependant, afin de simplifier l’intrigue, Kubrick et son scénariste ont du expliquer ce qui s’est passé lors de l’orgie à laquelle Bill a été témoin. Ziegler, dans une scène rajoutée, lui explique que tout ceci n’était qu’une mascarade, tandis que Bill lui présente la page du New York Post qui parle du décès par overdose d’une junkie qui pourrait être la fille qui l’a sauvé à l’orgie. L’antagoniste semble être Bill lui-même, à défaut d’être le mécanisme mis en place pour lui faire peur. Effectivement, les moyens employés sont plus pernicieux que ceux mis en place pour effrayer Fridolin dans le livre, les évènements s’y croisant de manière beaucoup plus libre.

L’affirmation suivante de Jenkins propose que Kubrick diminue le potentiel de violence du livre. Après 80 ans, et suite aux changements de coutumes déjà exprimés, la lecture que l’on en a est de toute façon beaucoup moins violente qu’à l’origine. Or, comme il n’y a ici qu’une violence intellectuelle, la personnalisation des rôles (Fridolin, désormais Bill, est interprété par un acteur, et a donc un visage et une personae particulière) rend le débat d’idée beaucoup plus violent.

Ce qui nous amène à la citation suivante de Jenkins, qui affirme avec raison, selon moi, que les films de Kubrick, sont formés de plus de nœuds dramatiques que les ouvrages qui ont servis de base à l’adaptation pour tenir le spectateur en halène. Tous les textes ou scénariste qui ont parlés d’Eyes Wide Shut remarquent l’enchevêtrement de ce type de nœuds.

La dernière affirmation de Jenkins autours du lien entre le roman et le scénario, concerne la morale qu’apporte Kubrick. Il écrit que les films qu’il propose ont une morale plus conventionnelle que les romans adaptés. Cette affirmation se vérifie à nouveau dans ce film. Kubrick et Raphaël ayant clairement défini les niveaux sociaux dans lesquels évoluent les personnages, il apparait clairement que l’une des morales du film est : les gens de classe moyenne ne peuvent fréquenter autre chose que leur niveau social, tandis que les gens de la haute bourgeoisie peuvent le faire, en quel cas se sera avec des personnes de toutes classes de la société. Tandis que chez Schnitzler, on ne retrouve pas de morale de ce type, tant le récit correspond plus à un débat d’idée transcrit sous une forme fictionnelle.

A ce stade d’analyse, nous voyons clairement apparaître des premières spécificités de l’adaptation de Traumnovelle par rapport au travail général de Kubrick, tel que l’a noté Jenkins. Si la plupart de ses affirmations restent exacte, elles diffèrent en ce qui concerne le rapport de violence entre les œuvres.

Désormais, penchons nous sur le travail de cinéaste qu’accomplit Kubrick, toujours d’après ce qu’en dit Jenkins, sur la spécificité de l’adaptation ‘cinétique’ du livre, c'est-à-dire, comment Kubrick met-il son scénario en mouvement, comment filme-t-il son adaptation.

Jenkins commence par dire que Kubrick invente son propre matériel, un matériel qui se veut simple et épuré, et qu’ensuite, il impose ce matériel à la trame narrative. Ainsi, Kubrick crée un lien entre le thème de ce qu’il veut raconter et la forme qu’il va utiliser, tout en imposant sa patte, soit en faisant de son film un film de Kubrick. C’est le cas ici, dans Eyes Wide Shut, ou des plans longs et généralement mobiles alternent avec de courts plans fixes – nous y reviendront.

Greg Jenkins remarque que quelle que soit la façon dont le roman commence, Kubrick ouvre son film avec une séquence très visuelle qui saisit immédiatement l’attention du spectateur. Cette déclinaison s’applique effectivement au film qui nous intéresse. Après l’icône du distributeur Warner Bros, (et le son habituel) Le générique de début apparait en fondu sur la musique nostalgique de Shostakovich From Jazz Suite, Valse 2.

Figs 1.1-1.6 : Les six plans du générique d’Eyes Wide Shut

Les quatre premiers cartouches apparaissent en fondu à l’ouverture (une demi-seconde) et disparaissent dans un fondu aux noirs de même durée. Le premier plan représentant Alice de dos se déshabillant arrive et disparait en cut, la disparition étant suivie d’une seconde et demie de noir avant que le cartouche du titre n’apparaisse, lui aussi en cut, et soit coupé de la même façon par l’ouverture du film qui situe l’histoire dans l’espace et dans le temps : New York contemporain, hiver (probablement 18 ou 19 heures d’après la circulation, il fait nuit). La séquence est visuelle et attire l’intérêt du spectateur par son contenu.

Pour sa part, le récit d’Arthur Schnitzler commence avec une mise en abîme de l’histoire : la fille de Fridolin et Albertine lit un passage des Mille et unes nuit. Ce passage décrit le moyen de locomotion et le costume d’un prince ; la lecture est interrompue avant que nous ne puissions savoir ce que voit son regard. On a du mal a pouvoir retrouver ces paroles dans le début du film.

Nous avons donc ici vu comment procédait Kubrick de façon générale avec l’adaptation de Traumnovelle, à partir de son travail général sur chacun de ces scénarios, telle que défini par Greg Jenkins. La spécificité de ce travail ci tient sur le rapport de violence entre le livre et le film, qui parait plus forte et plus intense dans ce dernier. Afin de comprendre plus en profondeur le processus qui a guidé l’adaptation de Kubrick et de Raphaël, nous pouvons à présent nous pencher sur deux scènes du film, et observer le système qui a transformé les passages correspondant en scène, grâce au matériel théorique laissé par Thomas Leitch. Nous allons donc travailler successivement sur le passage où Alice raconte ce qu’il aurait pu se passer l’été dernier avec un officier, puis celui où Ziegler fait des confidences à Bill.

III. Eyes Wide Shut

1. L’histoire d’Albertine/Alice, ou la mise en abîme

Dans le récit de Schnitzler, Cette scène est la troisième : tout d’abord, Fridolin et Albertine couchent leur fille. Puis est résumé ce qu’il s’est produit la veille et ce qui se produit ce soir : Chacun posant des questions à l’autre sur le bal qui s’est déroulé la veille, et tous deux jouant avec la jalousie de l’autre. Enfin cette scène. Dans le roman, elle est suivie par une anecdote qui s’est produit au même moment, mais conté cette fois par Fridolin. Nous sommes encore dans la présentation du récit, et c’est la première fois qu’Albertine prend la parole.

Figs. 2.1-2.15 : la scène de l’histoire de Cape Cod

Dans le film, Cette scène achève la seconde séquence. La première concerne le coucher d’Héléna et le bal donné par Ziegler, ce qui se déroule entre Bill, les deux mannequins et la prostitué dans la salle de bain de Ziegler, et ce qui s’est déroulé entre Alice et Sandor. Dans la seconde se déroule une journée type de Bill et d’Alice, puis ils prennent un joint de cannabis et jouent ensemble à se dire la vérité sur la soirée de la veille : enfin, Alice en vient à raconter cet épisode.

Dans les deux cas, il y a mise en abîme : Alice/Albertine raconte. L’histoire est à peu près la même, il y a donc, en suivant la classification de Thomas Leitch, une glorification de l’œuvre originale.

Afin de rester sur le personnage d’Alice, Kubrick à choisi de tourner cette scène selon 3 points de vue (avec des zooms différents) et 15 plan, pour une durée de près de 5 minutes (voir les images ci-dessus). Il est intéressant de constater que la caméra est plus mobile lorsqu’elle cadre Alice que lorsqu’elle ne cadre Bill. Ce choix permet au spectateur de se concentrer sur ce que raconte Alice, tout en nous montrant quelques retour rapide sur les impressions de Bill. Ce que laisse la mise en scène au spectateur, en fait, c’est de prendre le temps de se créer une image mentale de ce qui s’est passé cet été à Cape Cod. Parceque c’est à lui de s’imaginer le lieu et les personnages. Alors que dans le roman, c’est un travail habituel, c’est ici dans le film quelque chose d’inhabituel qui oblige un calme à l’image. Ainsi, Kubrick rend hommage à ce qu’a écrit Schnitzler.

Cependant, la glorification n’est pas totale, car si l’on s’en tient à ce qui est dit dans le début du roman, on peut voir au travers du personnage d’Albertine celui de Shéhérazade, étant donné que le roman s’ouvre par une lecture des mille et une nuits, et que c’est la première fois qu’elle prend la parole. Plus précisément, Albertine serait une forme de Shéhérazade moderne. Or, comme Kubrick nous a présenté la vie d’Alice par le menu au début de cette séquence, et qu’il a été montré lors de la séquence précédente qu’elle pouvait parler de choses très concrètes dans un état second (les verres de Champagne), l’assimilation à Shéhérazade est ici impossible. Il faut donc qu’il y ait un ajustement. Cet ajustement se trouve tout d’abord dans la personae des acteurs qui interprètent les rôles, et la vision qu’en offre la caméra : chaque personne est visible, et chaque personne est nommée : nous savons déjà que leur enfant s’appelle Héléna, ce qui n’est pas le cas du livre. Parler d’Héléna plutôt que de dire, comme dans le livre, « mon enfant » permet d’une part de s’accorder aux us de notre époque, et en conséquence, d’autre part, d’exagérer l’effet dramatique produit.

Ces ré-arrangements définissent les personnages différemment qu’ils ne l’étaient dans le livre. Albertine/Alice reste le personnage « éveillé », femme fidèle et aimante dans les deux cas, malgré ses fantasmes et quel que soit son état ; c’est même celle qui est d’autant plus attachée à son mari grâce à ses fantasmes, comme si de vivre quelque chose de moins conventionnel par procuration la liait d’autant plus avec sa vie réglée (sans que ne soit nécessairement invoqué une question de mari, d’argent ou de sécurité). Par contre, Fridolin/Bill a connu une transformation : effectivement, comme le remarque Charles Bane, tandis que sa femme regarde le prix d’une peluche pour Héléna à la toute fin du film, Bill n’a pas connu de problème d’argent durant tout le reste de l’histoire. Un contraste se fait jour, comme s’il passait d’un monde (réel) à un autre (fantasmé). Aussi, les réactions des personnages ne sont pas tout à fait les mêmes. Bien sur, ce changement se fait à partir du changement de thème général du film. Dans la scène qui nous intéresse, Bill semble sur de lui, et sur, aussi, de l’influence néfaste de la drogue sur sa compagne ; mais elle reste lucide, ou du moins cohérente. Ceci marque un changement avec ce qui se fait dans la nouvelle, où, en plus de parler de ce qui s’est passé l’été dernier, il est bien précisé que ceci commence comme un jeu. Ici, malgré la dope, le coté ‘sérieux’ qui ressort de ce que le film propose montre à nouveau une Alice sure d’elle, qu’elle boive ou fume, tandis que Bill, lui, se laisse beaucoup plus facilement enivrer. C’était un peu le cas de Fridolin, mais pas tant.

Nous venons de voir que la glorification de l’ouvrage original, malgré un autre thème traité (celui du fantasme) amène une révision et limitation néo-classique qui appelle à des ajustements, à la fois dans les personnages, ce qui est dit et sous entendu, dans cette scène directement adaptée de Schnitzler.

2. La révélation de Ziegler, ou l’arrangement des personnages

A présent, il faut se pencher sur une scène inexistante du roman, inventée par Stanley Kubrick et Frédéric Raphaël, afin de comprendre ce que cette révision du texte de Schnitzler puisse cependant être sous-tendue par ce dernier.

Tout d’abord, observons le point de vue du scénario. Kubrick et Raphaël ont inventé le personnage de Ziegler, riche personne chez qui la première soirée s’était déroulée dans la première séquence, et qui avait appelé Bill à cette occasion dans la salle de bain à cause d’une fille qui venait de prendre de la dope. Ce personnage disparait pendant toute la suite du récit, avant de reparaitre pour donner la conclusion « la vie continue, comme toujours[4] ». C’est une personne âgée, qui par là même prend le rôle de mentor dans cette scène finale.

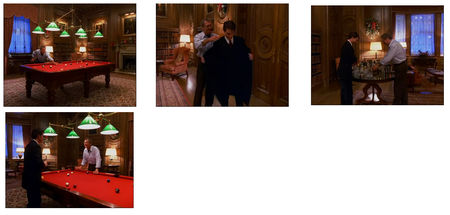

Cette scène peut être séparée en trois partie : dans la première, Ziegler avoue à Bill qu’il était présent à l’orgie de la veille, et il précise où est passé Nick, et conclue qu’il est passé pour le dernier des cons [sic] vis-à-vis des autres personnes de la fête (5’). Dans la seconde, il lui précise qu’il n’a été que le spectateur d’une mascarade (5’). Enfin, il explique à Bill que la mort de la prostituée n’a rien à voir avec ce qui s’est passé lors de l’orgie (3’).

Schnitzler a fini son l’intrigue sur la conscience de Fridolin alors que ce dernier est à la morgue avec le docteur Adler, avant que la conclusion n’ait lieu dans la chambre d’Albertine. Il a choisi de faire se confronter Fridolin avec la mort plus longtemps, et le docteur Adler fait regarder son travail de coloration de la peau sur un autre cadavre. On ignore donc ce qu’il est advenu du pianiste, et surtout, on ignore ici, avec Fridolin, si la morte est bien celle qui s’est sacrifiée à la partie. Et la fin de l’intrigue apparait de façon beaucoup plus sombre, le docteur Adler travaillant la nuit à réarranger des cadavres pour ne pas être dérangé… dans cette scène, Fridolin incarne la conscience, qu’Adler veut à tout prix éviter.

Alors que le film est sur le point d’aboutir, cette scène explique au spectateur ce qui vient de se passer pendant près de deux heures un quart. Elle suit la logique de Schnitzler, quant au rapport entre le docteur Adler et Ziegler. De même, Adler donne une nouvelle couleur à un corps mort, comme, ici de façon symbolique, Ziegler donne de la couleur à un mécanisme qui est resté jusqu’ici obscur. On comprend alors qu’un autre docteur ne pouvait être à la fois celui qui organise le bal de la redoute (dans le livre), fait partie de la soirée privée, et soit ce personnage-ci : il faut quelqu’un qui provienne d’une classe supérieure à Fridolin/Bill et Adler, donc supérieur au statut social des médecins, d’où la création de ce personnage. De cette façon, bien qu’ils ajoutent cette scène au récit original, ils continuent de suivre la logique de Schnitzler, et restent dans la glorification, tout en faisant en même temps une révision du texte.

A présent, si nous regardons la façon dont a été tournée cette scène, nous constatons que le moyen choisi par Kubrick est conservé depuis la scène étudié de l’anecdote : la caméra est mobile sur Ziegler, comme elle l’était sur Alice, mais reste toujours plutôt fixe sur Bill. Mais, tandis que les mouvements, dans la chambre, avaient une petite amplitude, ils ont ici toute une marge de manœuvre :

Figs. 3.1-3.4 : le premier plan dans la salle de Billard.

On note la liberté de déplacement accordée à la caméra.

Après ce type de plan, qui ouvre à chaque fois une partie de la scène, suivent généralement un rapport de champs-contrechamps. Mais si la caméra est le plus souvent totalement fixe, lorsqu’elle est sur Bill (quitte, dans la seconde partie de cette scène, à l’isoler du reste du décor, en le filmant en gros plan avec un arrière plan flou), elle continue de ‘‘ vivre’’ plus dans les contrechamps sur Ziegler, sans pour autant nous détourner du sujet principal. On retrouve la grammaire de l’autre scène étudiée, entre Bill et Alice.

Conclusion

Après avoir étudié quelques questions que posait l’adaptation d’un texte en film, nous nous sommes penchés sur le travail qu’a effectué Kubrick au sein de chacune de ses adaptations : plusieurs différences apparaissent automatiquement entre l’œuvre initiale et le film, notamment, comme nous l’avons vu, dans le rapport de complexité entre l’intrigue originale et celle du film, celui de la morale et de la violence, et enfin en ce qui concerne la scène d’ouverture. Ces ‘tics’ relevés dans l’adaptation de Traumnovelle, nous avons pu nous plonger plus précisément sur le scénario d’Eyes Wide Shut, afin de déterminer s’il y avait un système, un processus qui permette de passer du livre au film. En étudiant deux scènes, il est apparu que l’adaptation est toujours tournée vers une glorification de l’œuvre initiale, bien qu’il y ait besoin d’ajuster l’œuvre, afin de l’adapter de nos jours. Le changement d’us et de coutumes induit demande révision du texte. Mais à chaque fois, cette révision ne va pas contre la glorification. Les scènes qui ont été créées partent elles aussi du matériel proposé par Arthur Schnitzler dans sa nouvelle. Ainsi, du point de vue du scénario, jamais Kubrick ni Raphaël n’ont trahis Schnitzler. La grammaire que Kubrick a ensuite établie pour son film reste la même du début à la fin, aussi y a-t-il une grande cohérence. Il peut certes créer cette grammaire seul, mais on remarque que la force de cette grammaire est de mettre en place des doutes et des rapports de pouvoir qui mettent en valeur le roman, ainsi que la thématique que Kubrick a choisi de couvrir à l’aide de son film.

Bibliographie :

BANE, Charles, Viewing novels, reading films: Stanley Kubrick and the art of adaptation as interpretation, University of Central Arkansas, Philadelphia, 2006, 216p.

BAZIN, André, « Pour un cinéma impur, défense de l’adaptation », In. Qu’est-ce que le cinéma ?, coll. 7° art, éditions du Cerf, Condé-sur-Noireau, 2010, 375p.

JENKINS, Greg, Stanley Kubrick and the art of adaptation: three novels, three films, McFarland & C°, Inc., Jefferson, North Carolina, 1997, 173p.

LEITCH, Thomas, Film adaptation and its discontents: from Gone with the wind to the Passion of Christ, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2007, 359p.

KUBRICK, Stanley, Eyes Wide Shut, Warner Bros, 1999.

RAPHAËL, Frederic, KUBRICK, S., Eyes Wide Shut, a screenplay by Stanley Kubrick and Frederic Raphaël, 1999

SCHNITZLER, Arthur, La Nouvelle rêvée (Traumnovelle), coll. « Biblio », Le livre de poche, La Flèche, 1991, 192p.

[1] Le texte est paru en anglais sous le titre Rhapsody, A Dream Novel, et en français sous celui de La Nouvelle rêvée.

[2] Thomas Leitch ajoute aussi les notions de ‘‘déconstructivisme’’ (‘‘métacommentaire’’, où l’on voit le scénariste au travail), d’‘‘analogie’’, de ‘‘parodie ou pastiche’’, d’‘‘emprunt ou allusion’’ et enfin des ‘‘adaptations au second, troisième degré’’ sur lesquelles nous ne nous ne pourrons nous pencher ici car ils ne sont pas utilisé dans ce film.

[3] BANE, Charles, Viewing novels, reading films: Stanley Kubrick and the art of adaptation as interpretation, University of Central Arkansas, Philadelphia, 2006, 216p.

[4] « But life goes on. It always does…» KUBRICK, Stanley, Eyes Wide Shut, [2:18:15]

--------------------------------------------------------------------------------

J'ai déjà fait une étude comparative entre Eyes Wide Shut et le Decalogue III de Kieslowski à l'adresse suivante :